Artist of the Moment

BERTEL THORVALDSEN

SELBSTBILDNIS THORVALDSENS MIT DER GÖTTIN DER HOFFNUNG

nach dem originalen Gipsmodell von 1839, Thorvaldsen Museum, Kopenhagen, Inv.Nr. A162, schwarze Terrakottafigur der Fabrik L. Hjorth, Bornholm, hergestellt ca. 1890-1919, bez.: Eneret (exklusives Vervielfältigungsrecht) 416

Thorvaldsen (1770 Kopenhagen – 1844 Kopenhagen) war ab 1797 der angesagte Superstar unter den Bildhauern Roms und zählte Könige, Adel und Großbürgertum zu seinen Auftraggebern. Einfach jeder wollte eines seiner Werke haben. Um das immense Auftragsvolumen zu bewältigen, waren zeitweise bis zu vierzig Schüler und Mitarbeiter im arbeitsteilig organisiertem Großatelier damit beschäftigt, nach seinen Entwürfen originalgroße Gipsmodelle zu erstellen, die je nach Auftrag in Marmor vervielfältigt wurden. Vom Meister stammten die geniale Idee zum Werk und das erste Modell in Gips oder Ton. Bei der Ausführung legte er keine Hand mehr an. Angesichts dieses Systems verwischten die Grenzen zwischen Original, Werkstattreplik und Kopie. Den Käufern war es egal. Sie kauften je nach Reichtum, die zweite oder x-te Marmorfassung genauso gerne wie den Gipsabguss oder die Plakette in Biskuitporzellan. Für sein Selbstbildnis stellte er sich bei der Arbeit an der Skulptur der Göttin der Hoffnung dar, auf die er sich auch stützt. Sein Blick wirkt entschlossen, und er scheint nur kurz eine kreative Pause bis zur nächsten genialen Idee einzulegen. Sein hauptsächlich skandinavisches, osteuropäisches und deutsches Käuferpublikum schätzte seine Werke nicht als virtuose, genialische Einzelstücke, sondern als Ausdruck von Bildung. Die Idee des Künstlers und seine Antikennähe waren das Entscheidende. Angesichts der überwältigenden Nachfrage nach seinen Skulpturen und Reliefs hätte Thorvaldsen auch kaum die Zeit gehabt, jeden Arbeitsschritt selbst zu vollziehen. Mit seinem arbeitsteiligen Atelierbetrieb nahm er die Factories heutiger Bildhauerstars wie Jeff Koons oder Damien Hirst vorweg.

HEBE

nach dem originalen Gipsmodell von 1816, Thorvaldsen Museum, Kopenhagen, Inv.Nr. A39, vom Museum autorisierter Gipsabguss in Originalgröße, 153 cm plus Sockel (Foto auf der Messe in München)

Eine von Thorvaldsens schönsten Skulpturen, die seinen Stil perfekt verkörpert, ist die Hebe, Mundschenkin der Götter, die er 1816 ersann. Aus der Hebe spricht, was sein Freund und Zeitgenosse Winckelmann als Kern der antiken griechischen Skulptur postulierte, nämlich „edle Einfalt und stille Größe“. Hebe, im klassischen Kontrapost, ruht komplett in sich, ohne leblos zu wirken und ist von edler, idealisierter Schönheit. Mit Skulpturen wie dieser wollte Thorvaldsen direkt an die Antike anknüpfen und heilen, was er in der Kunst seitdem als Bruch und Abstieg ansah.

Foto aus dem Schaulager in Bautzen

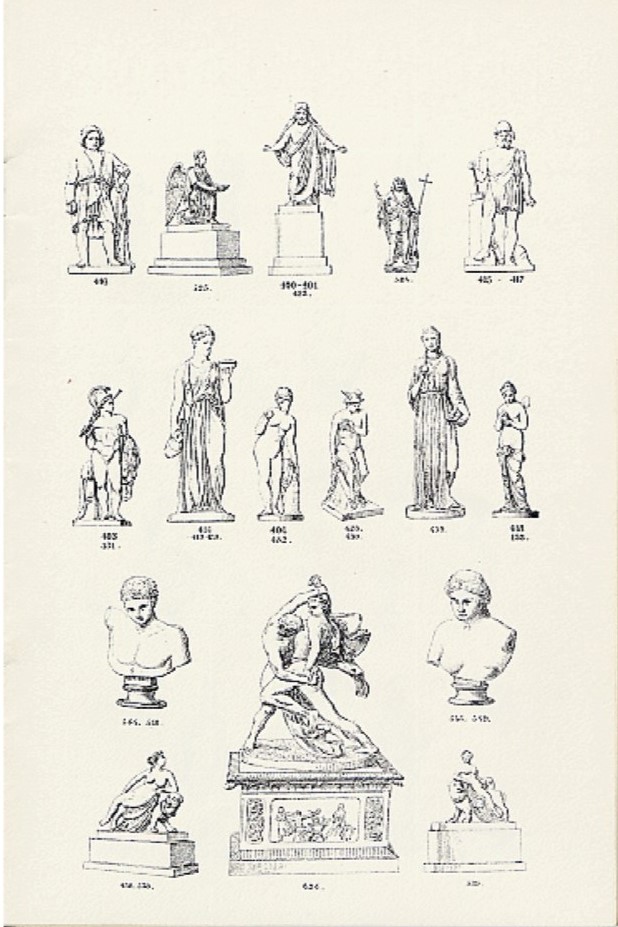

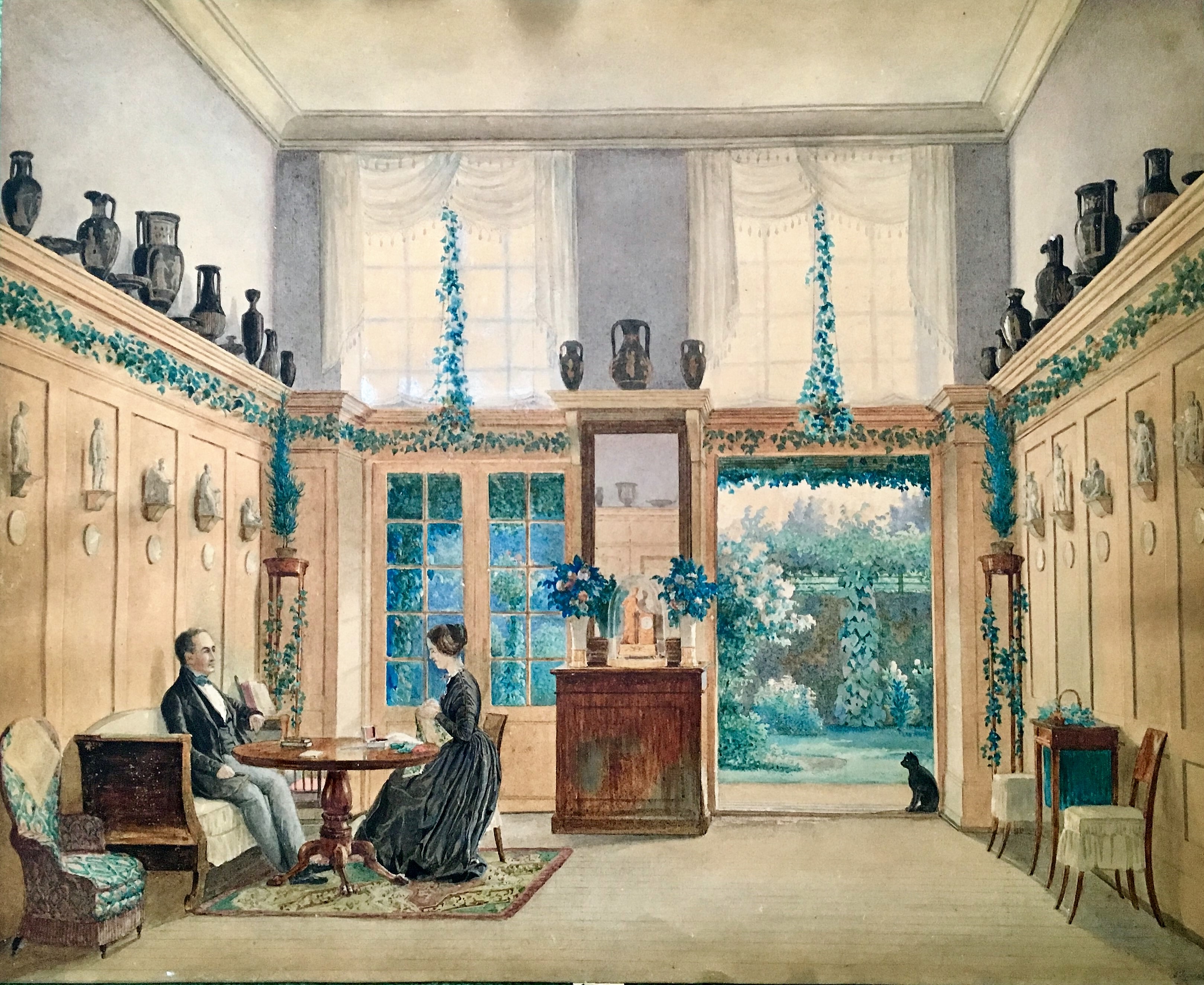

Die Königliche Kopenhagener Porzellanmanufaktur begann in den 1820er Jahren und autorisiert vom Künstler mit der Herstellung größerer Auflagen von Biskuitfiguren und -reliefs. Die raue, marmorartige Oberfläche des Biskuitporzellans entsprach dem an antiker Skulptur geschulten, klassizistischen Geschmack. Im Format der Kleinplastik konnten nun auch wohlhabende Bürger Kunstwerke des berühmten Bildhauers erwerben und ihre Bildung demonstrieren. Als die größten Verkaufsschlager erwiesen sich die Relief-Tondi „Tag“ und „Nacht“ (Gipsmodell von 1815, Thorvaldsen Museum, Inv.Nr. A369 und A370), gefolgt von den vier Jahreszeiten und „Wer kauft Liebesgötter“. Der außerordentliche Verkaufserfolg der 1840 produzierten, 11cm großen Porzellanvariante von „Tag“ und „Nacht“– 2100 Exemplare im ersten Jahr – führte zur Ausweitung des Angebots und rief Konkurrenten auf den Plan. Einer der Modelleure, Frederik Wilhelm Gröndahl, tat sich 1852 mit den Buch-und Kunsthändlern Jacob Hermann Meyer und Hermann Bing zusammen und gründete 1854 die Manufaktur: Bing & Gröndahl. Auf dem Aquarell ihres Porzellanmalers, Andreas Juuel, sieht man, wie die Plaketten, Reliefs und Kleinskulpturen aus Biskuitporzellan im bürgerlichen Interieur präsentiert wurden. Mit Ibsen und Hjorth kamen im Laufe des 19. Jahrhunderts weitere Manufakturen hinzu, die Thorvaldsens Skulpturen und Reliefs in Porzellan oder Terracotta reproduzierten. Nach dem Tod des Künstlers übernahm das Thorvaldsen Museum in Kopenhagen, das seinen Nachlass besitzt, die Autorisation (Eneret).

Andreas T. Juuel, PAAR IN EINEM GARTENZIMMER, Aquarell (verkauft durch Ladrón de Guevara)

Wer mehr Platz hatte oder eine repräsentativere Aufstellung und Hängung in Form einer Glyptothek plante, was im 19. Jahrhundert sehr populär war und heute noch großartig aussieht, erwarb „Tag“ und „Nacht“ in Marmor oder als Gipsabguss in den Originalgrößen von 78 bzw. 75 cm Durchmesser. Frau von Humboldt gestand einer Freundin, dass sie sehr gerne die Marmorfassung gehabt hätte, aber zu arm war und sich deshalb für Gips entschied. Ihre Tondi sind heute noch in Schloss Tegel in Berlin zu bewundern. In der Sculpture Gallery von Schloss Chatsworth in Derbyshire, eine der wenigen erhaltenen Original-Aufstellungen (und Schauplatz einer Szene der letzten Jane Austen-Verfilmung von „Pride and Prejudice“ mit Keira Knightley), hängen „Tag“ und „Nacht“ in Marmor neben Teilen von Thorvaldsens Alexanderfries.

Noch heute wirken Thorvaldsens Skulpturen und Reliefs durch ihre zeitlose Schönheit, wie man in Ladrón de Guevaras Wintergarten sieht. Sie lassen sich mühelos auch in moderne Interieure integrieren und z. B. mit Werken der klassischen Moderne oder zeitgenössischen Kunst kombinieren.

Glyptothek im Wintergarten des Prieber Palais in Bautzen bei Ladrón de Guevara